Strukturelle Diskriminierung hat viele Formen und ist selten richtig greifbar. Kürzlich sprang sie mich aber im Rahmen einer Vorlesung an meiner Fachhochschule regelrecht an. Die kurze Geschichte eines unsägliches Fallbeispiels.

«An der Spitze steht Peter Keller (57), der die Unternehmung seit rund dreissig Jahren führt. Herr Keller gilt als umsichtiger und geschickter Chef, der es versteht, mit dem Kader und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerecht und kollegial umzugehen.» So beginnt ein Fallbeispiel über eine fiktive Textilfirma, das wir kürzlich in der Wirtschaftsvorlesung bearbeiten mussten. Es ging um die Frage, wie die Firma trotz grossem Druck auf die Branche profitabel wirtschaften kann.

Das Beispiel ging so weiter: «Der Leiter des Einkaufs und der Materialwirtschaft ist Herr Kurt Schlatter (47), der bei allen Mitarbeitern als sehr kompetenter und loyaler Chef gilt. Innert kürzester Zeit hat Herr Schlatter die Materialwirtschaft wieder auf Vordermann gebracht und hat sich damit in der Firma einen guten Namen als hervorragender Organisator gemacht.»

Dann erst betritt die erste Frau die Bühne: «Leiterin der Kreativabteilung ist Frau Elisabeth Lanker (54), welche sich durch viel Innovationskraft auszeichnet. Obwohl von allen anderen Abteilungsleiterinnen und -leitern geschätzt, gilt Frau Lanker in Bezug auf ihre einmal vorgefassten Meinungen als etwas eigenwillig und stur, so dass man sich manchmal über ihre schrullige Art beim übrigen Kader ein wenig lustig macht.»

Nachdem die beiden männlichen Führungspersonen für ihre Kompetenzen gelobt wurden, tauchen ausgerechnet bei der ersten weiblichen Führungsperson auch die ersten negativen Eigenschaften auf. Ein Zufall? Ich denke nicht. Es gibt diverse Studien (1), die Charakterzuschreibungen von Männern und Frauen in Führungspositionen untersucht haben. Darin wird beschrieben, wie sich Führungsetagen durch die (bisherige) Untervertretung von Frauen* als sehr stereotyp männlich etabliert haben. Dies betrifft die Kommunikationskultur untereinander aber auch die Erwartungen, die implizit an Führungspersonen gestellt werden. Von ihnen wird erwartet, rational zu sein, keine persönlichen Emotionen in Entscheidungen einfliessen zu lassen und sich durchsetzen zu können. In der Wechselwirkung der binären Stereotypen geht diese Erwartung aber dann nicht auf, wenn eine Frau* eine Führungsposition innehat. Die erforderlichen Charaktereigenschaften für eine Führungskraft sind nicht stereotyp weiblich und deshalb bei Frauen* negativ konnotiert. Genau dieses Problem können wir bei Frau Lanker beobachten. Da diese fiktive weibliche Person für ihre Überlegungen und Entscheidungen einsteht, wird sie als stur und eigenwillig bezeichnet und das, obwohl genau Durchsetzungsvermögen eine der Erwartungen an eine Führungsperson ist. Ihre männlichen Kollegen machen sich darum über sie lustig. Warum das für die zu lösende Aufgabe relevant ist, bleibt offen. Zudem leitet Frau Lanker die Kreativabteilung, während «rationale» Departements wie Geschäftsleitung und Materialwirtschaft von Männern geführt werden. Auch das ist eine Tendenz, die sich in der Realität zeigt: Kreativere Abteilungen und solche, die Einfühlungsvermögen erfordern, wie zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit oder Human Resources werden öfters von Frauen geführt als Bereiche wie Finanzen, Marketing oder Produktion. Hier können stereotyp weibliche Charakterisierungen wie Empathie und Kreativität Platz finden.

Viele mögen hier genervt den Kopf schütteln und denken: «Du kannst doch nicht alles als Sexismus abstempeln! Es ist halt manchmal so, dass innerhalb einer Gruppe ausgerechnet eine Frau* negative und genderstereotype Charakterzüge aufweist!»

Wow, herzliche Gratulation zu dieser differenzierten Betrachtungsweise. Ich möchte aber daran erinnern, dass es sich bei unserer Aufgabe in der Wirtschaftsvorlesung um ein fiktives Beispiel handelt. Alle Personen sind also frei erfunden: Name, Geschlecht, Tätigkeit, Charakter. Ein Dozent einer Fachhochschule konstruiert ein fiktives Beispiel voller Stereotypen. Solche Rollenbilder haben direkten Einfluss auf die persönliche Meinungsbildung der Studierenden. Wer das nicht glaubt, soll einmal weiterlesen:

Als wir später in einem Rollenspiel Lösungsansätze für die Firma erarbeiten mussten, wählten alle Studierenden einen Charakter aus. Eine Mitstudentin rief: «Wer war schon wieder diese Bitch? Ah genau, Frau Lanker, die übernehme ich!» Das bei Frau Lanker beschriebene Verhalten hat meine Mitstudentin offenbar dazu bewogen, sie mit diesem sexistischen Begriff zu bezeichnen. Im Laufe der Diskussion schlug sie überdies vor, dass Frau Lanker mit dem Chef schlafen könne, um ihre Ziele zu erreichen. Innerhalb kürzester Zeit konnte ich den Einfluss sexistischer Charakterisierungen auf die Studierenden beobachten. Solche und ähnliche alltägliche Situationen spiegeln einerseits tief verankerte und demnach strukturelle sexistische Diskriminierung und bilden andererseits durch deren Reproduktion die Grundlage der selbigen.

Das Fallbeispiel war damit leider noch nicht zu Ende. In einem Vortrag führte ein fiktiver Experte aus, wie die Beispielfirma den strukturellen Wandel in der Textilbranche überleben könne. Wichtig sei das Outsourcing der kostspieligen Produktion ins Ausland. Im «Vortrag» wurde argumentiert:

«In Entwicklungs- und Schwellenländern besteht ein fast unerschöpfliches Reservoir an billigen Arbeitskräften, welche sich noch weiter vergrössern werden. Diese industrielle Reserve ist vor allem dadurch entstanden, weil die Menschen vom Land immer mehr in die Städte gezogen sind. Das übergrosse Angebot in diesen Ländern führt zu Niedrigstlöhnen und erhöht die Bereitschaft der Menschen, lange Tagesarbeitszeiten, Wochenendarbeit sowie Schicht- und Nachtarbeit in Kauf zu nehmen. Dies ergibt eine hohe Arbeitsproduktivität, weil die Arbeitskräfte voll ausgelastet werden und «ausgewechselt» werden können, falls sie die Leistungsstandards nicht erfüllen. Zudem gibt es in diesen Ländern praktisch keine Gewerkschaften, welche z.B. Mindestlöhne fordern und mit denen bei Entlassungen ein langer Kampf geführt werden muss.»

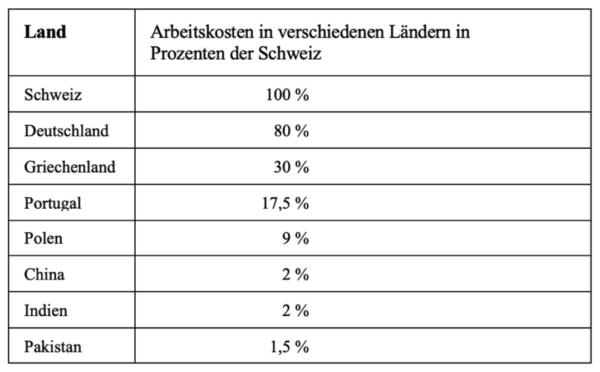

Dieser Aussage wurde eine Tabelle angefügt, in welcher der Kostenwert der Produktion in der Schweiz (100%) mit demjenigen einer Produktion im jeweiligen Land verglichen wird.

Im Unterricht wurde daraufhin darüber diskutiert, dass die Produktion der Textilfirma aus dem Fallbeispiel logischerweise nach Pakistan verlegt werden müsse, da sie dort am billigsten ausfiele. Gesellschaftliche Verhältnisse, politischer und postkolonialer Kontext werden einzig und allein als Kostenvorteil ausgelegt. Das ist die eiskalte kapitalistische Rationalität, die hier allerdings besonders offenherzig ausgesprochen wird.

In den Outsourcing-Plänen werden Menschen aufgrund ihrer prekären Bedingungen und ihrer Herkunft zur Manövriermasse der Textilfirma degradiert. Diese Bedingungen aber sind Erzeugnisse des kolonialen Handelns weisser westlicher Nationen und der ungelösten Strukturen die auch nach der Dekolonialisierung fortbestehen. Verstetigt werden sie durch die Position, die den Ländern im Weltmarkt zugewiesen wurde und die durch die globalen ökonomischen und politischen Kräfteverhältnisse zementiert werden. Das wurde in der Vorlesung allerdings nicht thematisiert. Weder Studierende noch der Dozent erwähnten mit nur einem Wort die katastrophalen Arbeitsbedingungen, die bei solchen Produktionsumständen zu erwarten sind. Im Kontext einer Fachhochschule – an einem Ort, wo sich junge Menschen eine Meinung bilden – wird unverhohlen menschenverachtendes Gedankengut weitergegeben.

Was ich also aus diesem Fallbeispiel gelernt habe, hat wenig mit unternehmerischem Denken zu tun, wie vielleicht von meinem Dozenten vorgesehen. Vielmehr habe ich gelernt, dass strukturelle Formen der Diskriminierung an Bildungsinstitutionen reproduziert werden und so zur Meinungsbildung von jungen Menschen beitragen. Hochschulen schmücken sich gerne damit, «Diversity» und «Chancengleichheit» zu pflegen und zu leben. So heisst es beispielsweise im Leitbild meiner Hochschule: «Sie [die Hochschule] gestaltet und lebt eine Hochschulkultur, die auf Eigenverantwortung, Kreativität, Reflektions- und Konfliktfähigkeit, Wertschätzung, Dialog, Mitwirkung sowie auf ihren Grundsätzen von Diversity und Chancengerechtigkeit basiert.»

Vor diesem Hintergrund und gegenüber denjenigen, die unter den aufgeführten Diskriminierungsformen leiden, empfinde ich das behandelte Beispiel als Hohn. Dem Dozenten scheinen die Bestrebungen aus dem Leitbild wohl nicht so wichtig zu sein und ebenso wenig der Hochschulleitung. Es reicht nicht, Leitbilder als ehrenhafte Floskeln auf der Website zu platzieren, es müssen auch Ressourcen in deren aktive Umsetzung gesteckt werden. ZHAW – you can do better!

(1) Zum Beispiel «Frauen in Führungspositionen – Barrieren und Brücken», Dr. Carsten Wippermann, 2010, S. 45 ff